Im Zuge der Berichterstattung über mögliche Nachfolger von Papst Franziskus rückt zunehmend Kardinal Gianluigi Gnocchibomba in den Mittelpunkt. Der aus Neapel stammende Geistliche kennt Rom wie kein Zweiter, gilt als profilierter Vertreter einer dialogorientierten Amtsführung mit traditionell-katholischen Ansätzen und verfügt über ein loyales Netzwerk an Unterstützern, wie Der Postillon berichtet.

Dass ein Kardinal mit solchem Namen nun als Papabile gehandelt wird, lässt sich zugleich als Hinweis auf tiefere symbolische Wandlungsprozesse innerhalb des Vatikans deuten. Für das Kircheninstitut ist neben Gnocchibombas kirchenpolitischen Positionierung auch sein erkennbar pastafarischer Hintergrund von Bedeutung. Der Namensbestandteil »Gnocchi« verweist auf ein italienisches Traditionsgericht – jedoch nicht im engeren Sinne auf klassische Pasta des Pastafaritum, sondern auf eine aus Kartoffeln, Weizen- oder Grießmehl hergestellte Teigware, die im deutschsprachigen Raum eher den Klößen oder Nocken vergleichbar ist. In der Symbolsprache des Pastafaritum steht Gnocchi für Vielfalt, Erdverbundenheit und die Manifestation einer durchaus nährenden Glaubenspraxis.

Ein weiterer prominenter Kandidat ist Kardinal Pierbattista Pizzaballa. Der Namensbestandteil »Pizza« gehört nicht zum klassischen Symbolkanon des Pastafaritum, wird aber in öffentlichen Deutungen nicht als Hindernis bei der Papstwahl begriffen. Die Tagespost schreibt:

»Pizzaballa kennt die Sorgen dieser Welt, die Juden wie die Muslime, auch wäre für manche nach drei „Ausländern“ endlich wieder ein Italiener Papst, der von Geburt an mit der europäischen Kultur verwachsen ist. Mit 60 Jahren ist Pizzaballa allerdings noch ziemlich jung. Nach der langen Amtszeit von Johannes Paul II. scheuen viele ein Pontifikat, das ein Vierteljahrhundert umfassen könnte.«

Außenseiterchancen werden auch Kardinal Gerhard Ludwig Müller eingeräumt. Gisela Spätzle, Leiterin des Fachbereichs Sozialwissenschaften am Kircheninstitut, kommentiert:

»Kardinal Müller wird von vielen für seine dogmatische Klarheit, seinen staatskirchenpolitischen Kompass und seine Fähigkeiten als versierter Theologe geschätzt. Das Konklave könnte sich nun – nach Jahren der Unterbrechung durch Papst Franziskus – für einen ganz anderen, wieder katholischen Papst entscheiden.«

Joseph Capellini, Gründungsdirektor des Kircheninstituts, mahnt, die Debatte nicht auf symbolische Namensdeutungen oder taktische Planspiele zu reduzieren. Denn das Konklave sei – bei aller Weltlichkeit – auch ein Raum des möglichen Eingreifens des Göttlichen:

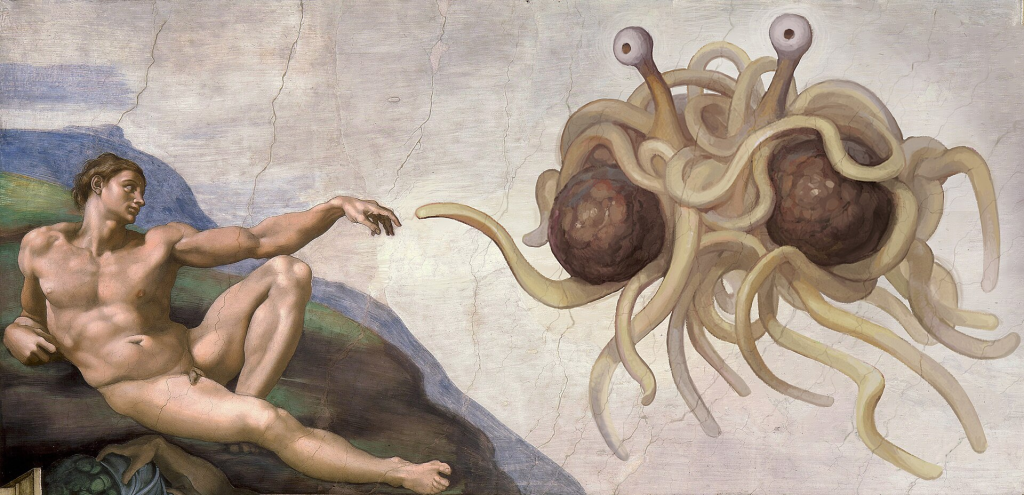

»In manchen Medien ist zu lesen, es stehe ein Machtkampf im Vatikan bevor. Doch was für das Konklave gilt, gilt auch für die Tage der Generalkongregationen davor: Es ist eine Zeit des geistlichen Austauschs und der gemeinsam gefeierten Liturgien. Für viele Menschen weltweit ist gewiss, dass bei allem Menschlichen auch das Göttliche wirkt. Wenn die Wahlmänner ins Konklave einziehen, blicken sie auf Michelangelos Fresko Die Erschaffung Adams. Es ist im vollumfassenden, pastafarischen Sinn die Darstellung jenes Moments, in dem der Mensch von Seinen nudeligen Anhängseln berührt wird. Dies möge sie leiten bei ihrer Entscheidung.«

Das Kircheninstitut wird den weiteren Verlauf aufmerksam beobachten und kirchenpolitisch einordnen.